敦煌菩萨戒仪与菩萨戒牒之研究

时间:2017-05-09

一、引言

戒仪为授戒的举行程式,戒牒是登坛受戒的证明书,度牒则是官方发给僧尼的得度凭据。在敦煌资料中有近40件文书与戒牒相关,其种类包括八关斋戒牒、菩萨戒牒、五戒牒及相当数量的戒仪文书。研究敦煌菩萨戒仪与戒牒文书,是我们了解敦煌大乘佛教的一个重要方面,并进一步由此观察敦煌这一特殊佛教都市的若干问题,即敦煌在接收印度、西域及汉地佛教多重的影响下所形成的地方特点。

关戒牒戒仪文书的研究,1950年,土桥秀高发表了《敦煌本受菩萨戒仪考》,认为敦煌本的受菩萨戒仪与慈悲道场忏法有关[1]。此后在《戒律之研究》一书中汇编了土桥对戒律研究的主要成果,其中第四章为《敦煌律典》,对敦煌本的羯摩等戒律相关文书进行了系统的研究[2]。1951年,关口真大在《菩萨戒仪·达摩本について》一文中,对菩萨戒仪的版本,尤其是达摩本的戒仪有过系统的研究[3]。1954年,柳田圣山发表了《大乘戒经としての六祖坛经》,为我们了解禅宗的菩萨戒仪,给予了重要启迪。[4]1978年,小川贯二在《敦煌の戒牒について》一文中主张,敦煌八关斋戒的普遍与敦煌所流行的通俗信仰有密切关系[5]。1983年,田中良昭出版了《敦煌禅宗文献研究》,在第五章《余论》中就初期禅宗的受菩萨戒仪发表了精辟的见解,并指出《六祖坛经》的无相戒与三论宗的种种交涉[6]。1992年竺沙雅章在《讲座敦煌 5敦煌汉文文献》中对戒牒、僧尼籍等文书进行了概要的研究与整理,对我们研究敦煌授戒文书提供了许多线索[7]。1986年佐藤达宣在博士论文《中国佛教における戒律の研究》中,对授戒仪轨等问题的研究,是我们探讨敦煌律仪文书的重要参考文献[8]。圣严法师在《戒律学纲要》一书里,对戒律的流传及各种类别的戒律的受持方法等诸多问题,均进行系统的梳理,是目前研究汉传律典必读之作,其深厚的义学根底和卓越的见解,对我们研究敦煌律仪文书给予了极大影响[9]。1990年,诸户立雄推出了《中国佛教教制史研究》,书中亦对度牒作了探讨[10]。不久前姜伯勤在《敦煌戒坛与大乘佛教》一文中,专门论述了敦煌方等道场及菩萨戒的流传情况[11]。

前辈学者的研究成果,是我们继续这一课题研究的基础所在,并启发了我们对这一问题的深入探讨。由于敦煌所处的特殊地理位置,唐五代时期的敦煌佛教呈现出大小相通、各宗相融的特殊现象。敦煌佛教的主旨精神为大乘佛教,而能够真正体现大乘佛教特色的则是菩萨戒。因此,研究敦煌文书中的菩萨戒仪与菩萨戒牒、大乘布萨文等则是观察敦煌大乘佛教精神的关键所在。

笔者通过对菩萨戒的流传的讨论,了解敦煌菩萨戒体系旨归,即敦煌大乘佛教精神的所依者何?敦煌菩萨戒的授受仪轨,与汉地通行的戒仪制度关联何在?敦煌文书中菩萨戒牒,是唐宋之际佛教戒牒的珍贵范本,不同时间戒牒的内容构成反映了哪些具体问题?归义军时期的戒牒式样与以前的差异何在?敦煌菩萨戒牒同敦煌不同时期信仰主流的关联等一系列问题,都时常引发我们的思索。本文试图对上述的问题进行讨论,并期待着批评指正。

二、菩萨戒经的翻译与流传

(一)大乘戒经的传译

菩萨戒经在汉地的传译,先后有多次,其中主要的有:

1、《菩萨地持经》10卷,北凉昙无谶译,现存《大正藏》卷30。

2、《菩萨善戒经》9卷,刘宋求那跋摩译,现存《大正藏》卷30。

3、《菩萨内戒经》1卷,刘宋求那跋摩译,现存《大正藏》卷24。

4、《菩萨缨络经》2卷,姚秦竺佛念译,现存《大正藏》卷24。

5、《梵网经》2卷,姚秦鸠摩罗什译,现存《大正藏》卷24。

6、《优婆塞戒经》7卷,北凉昙无谶译,现存《大正藏》卷24。

7、《瑜伽菩萨戒》,玄奘译,现存《大正藏》卷30。

菩萨戒经在汉地的翻译,始于天竺沙门昙无谶,并与敦煌佛教有着密切的关系。在《出三藏记集》卷14、《高僧传》卷2、《魏书》卷99等资料中,都对昙无谶进行了记载,并有相当的研究成果问世[12]。据上述资料,昙无谶(385—438)出生于印度婆罗门之家,先后经龟兹—焉耆—鄯善—敦煌,于玄始元年(412)到达凉州。《出三藏记集》卷8上说:“昙无谶者……先至敦煌,停止数载”[13]。自玄始十年(421)始,在长安系佛教的慧嵩、道朗及凉州当地佛教僧侣的支持下,先后译出佛典11部,117卷。其中,关于律典的译出时间为:

《优婆塞戒经》7卷,417年。

《优婆塞戒坛文》1卷,421年。

《菩萨地持经》10卷,418年。

《出三藏记集》卷9《优婆塞戒经记》上载,在当时沮渠蒙逊及500余位优婆塞等人的请求下,昙无谶仅用了三个月的时间,即将《优婆塞戒经》译出[14]。昙无谶所译出的律典《菩萨地持经》,在凉州迅速产生了影响。张掖出身的沙门道进于此时向昙无谶求受菩萨戒,并成为中国佛教史上最早受菩萨戒的出家僧侣。对此《高僧传》卷2载:“谶云,且悔过。乃竭诚七日七夜,至第八日,诣谶求受。谶忽大怒,进更思维,但是我业障未消耳。乃戮力三年,且禅且忏。进即于定中,见释迦文佛与诸大士授已戒法。其夕同止十余人,皆感梦如进所见。进欲诣谶说之,未及至数十步,谶惊起唱言,善哉善哉,已感戒已。吾当更为汝作证,次第于佛像前为说戒相。时沙门道朗振誉关西,当进感戒之夕,朗亦通梦。乃自卑戒腊求为法弟。于是从进受戒者千有余人,传授此法,迄至于今,皆谶之余则”[15]。道进的受戒的具体经过,《高僧传》并没有更多的记录,只是于佛像前宣说戒相。而一千余人从道进受戒。亦可看出昙无谶所传译的《菩萨地持经》在当时的影响。此后,僧统慧光开始讲述菩萨戒,净影寺慧远撰《地持论义记》10卷。《菩萨地持经》以凉州为中心,开始在汉地展开,与梵网并列为菩萨戒经的两大主流。在各种经录中均被收入,亦是中国大乘戒经的源泉。《菩萨地持经》在内容上是《瑜伽师地论》中《菩萨地(BODHISATTV ABHUMI)》的异译,同时作为瑜伽系统的律典,也是最早的传译。

境野黄洋在《支那佛教史讲话》中指出,《菩萨地持经》、《梵网经》、《菩萨缨络本业经》构成了中国大乘戒的三大圣典[16]。其中《菩萨缨络本业经》2卷,僧在《出三藏记集》中未作记载,费长房(575—595)在《历代三宝记》卷8中认为由竺佛念译出[17]。而本经真伪问题,亦是学术界关注的对象。望月信亨认为,《菩萨缨络本业经》为伪经,在梁代以前即已成立[18]。此外,大野法道在《大乘戒经之研究》中指出:“《缨络本业经》系在中国所成立,即采用梵网经、仁王波若经,经中的有译句译语,如四十二贤圣的原语属于无稽,七见、六著的十三烦恼及六种性、六圣、六慧、六定、六观等思想,在印度西域均无法见到。经中的内容为中国佛教所特有,成立时期应在梵网经、仁王波若经之后,所引用的资料最迟为胜曼经,而关于本经的译者有四说”[19]。圣严法师在《戒律学纲要》中虽然没有直接说明缨络经属于伪经,但亦委婉地揭示了缨络经与梵网经在说法的缘起及次第上相同之处太多[20]。但无论如何,缨络经作为与梵网经系属一类戒经,曾对汉地早期佛教的影响是深远的。其本身的真伪之辩及译者等,均不能取代缨络经的历史地位。

《梵网经》的传译,据《历代三宝记》卷8载,系由鸠摩罗什所翻译[21]。僧在《出三藏记集》卷11《菩萨波罗提木叉后记》中说:“什言,此戒出梵网经中”[22]。《高僧传》卷2《鸠摩罗什传》中有鸠摩罗什译出《菩萨戒本》的资料[23],《高僧传》卷2《道融传》中说:“请什出菩萨戒本,今行于世”[24]。因此,《梵网经》在五世纪已经在汉地佛教界流行。

从大乘戒经翻译的时代看,主要的菩萨戒经几乎都于五世纪译出。而此前的汉地戒律翻译,至法显的时代仍很残缺,法显西行印度的主要目的就是为寻求戒律[25]。此后,于400年左右,《四分律》、《五分律》、《十诵律》等相继译出。律藏的完备,无疑是佛教教团存在的重要前提,并日益成为僧尼的修学及生活准则。如果说《四分律》等律藏的翻译,是佛教教团为了律制健全的话,那么,大乘菩萨戒经的翻译,则表明了佛教的入世精神及与世俗体制的结合,并由此奠定了大乘佛教在汉地传播的基础。

(二)菩萨戒的流传

菩萨戒自译出后,在僧俗两界均产生了极大波澜。上至梁武帝受持菩萨戒,撰述《出家人受菩萨戒法》,研究弘扬梵网、地持等大乘戒经已经演变为一股潮流。尤其是《梵网经》成为五至十世纪汉地律典的热点,亦是菩萨戒经的代表,并对净土教的礼佛忏悔和禅宗的清规都给予了直接影响[26]。僧在《出三藏记集》卷12中记载了此时有菩萨戒的资料20多种(目录略)。尽管其中一些已经失译或作者不详,但透过这一资料,仍然可以窥见五世纪前后菩萨戒在汉地的普及程度。

道宣在《续高僧传》中记载了自南北朝以来地持与梵网经的流传情况。菩萨戒经在汉地的普及,无疑推动了佛教中国化的进程,同时,由于大乘戒的精神平等圆融,缩短了僧俗的界限。菩萨戒仪的内容所指,应包括受戒仪轨、羯磨作法、布萨法及菩萨戒牒等。而菩萨戒律典在敦煌一直流传,S、2146《布萨文》三件,向我们透露了吐蕃统治时期敦煌佛教寺院于每月举行两次诵戒的信息。S、543V《大乘布萨维那文》则具体记载了半月布萨的行事规则。S、071《摩诃般若波罗蜜经(小品)》卷4有题记云“菩萨戒弟子张洪元敬写流通供养”。S、3661《妙法莲花经》卷3的题记有“菩萨戒弟子萧大严敬造”。P、2239《摩诃般若放光经》卷10有“菩萨戒弟子尼智行受持”的题记。S、3083《妙法莲花经》卷2有“菩萨戒弟子邓冲为亡妻索氏敬写”[27]。在题记中,我们看到自六世纪以来菩萨戒在敦煌僧俗两界的流行情况。

三、菩萨戒授受仪轨

随着菩萨戒在汉地的普及,受菩萨戒仪轨也次第成立。唐宋之际的受菩萨戒仪并不一致,主要的佛教宗派几乎都有独立的授受仪轨。探讨菩萨戒仪的流传,有助于增进我们对中原宗派佛教的理解,同时在敦煌所发现的律仪文书中,地持与梵网经同在,大乘与小乘律典并存,又突出地反映了敦煌佛教的整体特色。

据《开元释教录》卷19记载,在玄奘所翻译的经典里有《菩萨戒羯摩文》、《大唐三藏法师传西域正法藏受菩萨戒法》、《自受菩萨戒法》[28],从内容上看均属瑜伽系。

天台宗的湛然(711—782年)撰有《授菩萨戒仪》1卷,“依古德及梵网、缨络、地持并高昌等文,授菩萨戒行事之仪略为十二门。虽不专一家,并不违圣教”[29]。湛然是在诸部菩萨戒本的基础上,而重新编订了菩萨授受仪轨,共分十二门。

密宗的菩萨戒仪,在唐代也自成体系。在《大正藏》卷18即存由善无畏、敬贤共编的《无畏三藏禅要》1卷、不空译《受菩提心戒仪》1卷。其中《无畏三藏禅要》的内容共由11门组织,分别为:第一发心门、第二供养门、第三忏悔门、第四归依门、第五发菩提心门、第六问遮难门、第七请师门、第八羯摩门、第九结戒门、第十修四摄门、第十一十重戒门[30]。

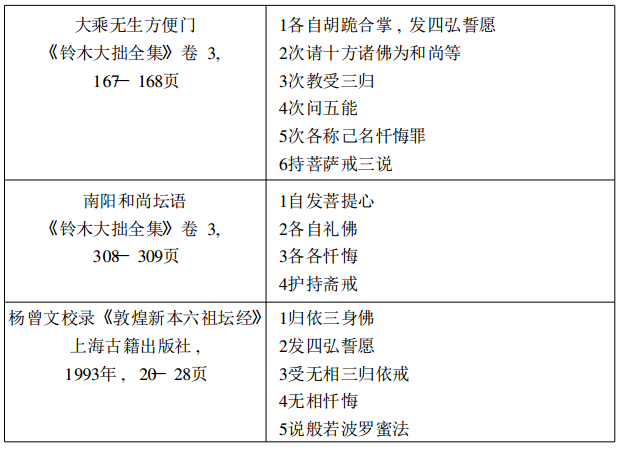

禅宗系的菩萨戒仪轨,自四祖道信(580—651年)始就已经存在,净觉在《楞伽师资记》中作过记载[31]。道信以后,北宗神秀、南宗慧能、道睿等禅门大德都留有与授菩萨戒仪有关的资料[32]。其中较为重要的有三本,即荷泽神会的《南阳和尚顿教解脱禅门直了性坛语》、敦煌本《六祖坛经》、《大乘无生方便门》。柳田圣山在《初期禅宗史书之研究》中,对荷泽神会的《坛语》及敦煌本的《六祖坛经》进行了比较,指出其中两者在戒律的观念上有着显著的矛盾[33]。田中良昭则认为,《大乘无生方便门》与荷泽神会的《坛语》属于同一形式,而无相戒及无相忏悔是《六祖坛经》的独特所在,并且主张《六祖坛经》的无相戒与受三论宗影响的牛头系有着密切联系[34]。土桥秀高在《敦煌本受菩萨戒仪考》一文中认为,敦煌出土的S、1073《授菩萨戒仪》一卷与《大乘无生方便门》及《南岳本》属于同一系统的菩萨戒仪[35]。现将三种版本的菩萨戒授受次第抄录如下:

在敦煌文书中保存有数量众多的菩萨戒仪及其授受仪轨资料。据粗略统计,在主要的近50件戒仪文书中,梵网经系的菩萨戒仪所占的比例最大,同时布萨仪轨文书及密宗的受戒仪轨亦从中可见。昙无谶所译的地持系律典亦在敦煌流传,P、2267《优婆塞戒经》,写于隋仁寿四年(604)。天台智者在《菩萨戒义疏》卷上中,对当时流行的六种菩萨戒本授受程式作了记载:

A、梵网本:梵网经的受戒仪轨,“是卢舍那佛为妙海王子授戒法,释迦从舍那所受

B、地持本:程式6项[38];

C、高昌本:程式8项[39];

D、缨络本:程式5项[40];

E、新撰本:程式18项[41];

F、制旨本:智者在《菩萨戒义疏》卷上中,只是提到制旨本包括了出家在家的受戒仪轨,对授受仪轨没有作详细的记录。对制旨本的研究,诹访义纯根据《续高僧传》等僧史资料,认为制旨本即是梁武帝所撰述的《受菩萨戒法》[42]。而P、2196《出家人受菩萨戒法》在内容及记年上都表明为梁武帝所撰述。土桥秀高对此件文书的组织、价值等问题均已作了精密的研究,并作了全部的录文,亦主张与制旨本系属同一内容[43]。现根据土桥秀高的研究将其内容略说如次:1序、2方便、3请戒、4羯摩、5受摄大威仪戒法、6供养三宝戒、7善法戒、8摄众生戒、9略说罪相。前四项为在家受菩萨戒法,自第五项受摄的威仪戒法始,为出家者受菩萨戒法。P.2196《出家人受菩萨戒法》是综合诸菩萨戒经的内容而作,又以地持及梵网为主。本件文书的第693行有大梁天监十八年岁次己亥夏五日敕写的尾题。

此外,S.1073《菩萨戒疏》亦是有关菩萨戒仪的文书,共186行,在空白处有《和菩萨戒文》,并有乾符四年(877)四月就报恩寺写下的题记。英国查尔斯目录中录为1受菩萨戒疏、2和菩萨戒文[44]。矢吹庆辉录为《受菩萨戒疏》[45],土桥秀高在《敦煌本受菩萨戒仪考》一文中写为《受菩萨戒仪》[46]。其受戒次第为1赞戒、2请师、3忏悔、4四弘誓愿、5问七遮、6启请、7宣十重戒相。

四、菩萨戒牒

在敦煌的戒牒文书中,菩萨戒牒所占的比例并不多。其中吐蕃与归义军时期的戒牒,在形式上有所不同。S.2851《菩萨十无尽戒牒》:

1、菩萨十无尽戒

2、奉请释迦牟尼佛为和尚;奉请文殊师利菩萨为羯磨阿阇梨;

3、奉请弥勒菩萨为教授师;奉请十方诸佛为证戒师;

4、奉请十方诸大菩萨为同学伴侣;发四弘誓愿;

5、众生无边誓愿度,烦恼无尽誓愿断,法门无量誓愿学,

6、无上菩提誓愿成。若有人所须乞者,不得违逆;若无财物施,但诵此偈。

7、我今初发,善根未成熟,待彼成熟时须比当施与。

第一不得故熬有情命根,二不得偷盗他人财物,三不得淫(欲),

四不得妄语,五不得自沽酒教他沽酒,六不得说出家在家菩萨过失,

七不得自赞□□(毁他),八不得悭吝财法,九不得自嗔、教人嗔,

十不得自谤三宝教他谤三宝。

右以前十戒,仰人各写一本令诵诗。如斋日试不通,罚一七人供。

大历十五年正月三十日女弟子妙德于沙州灵图寺受戒

传戒法师智广

S.2851所记授菩萨十无尽戒的内容和程式主要有:1奉请三师七证、2发四弘誓愿、3戒相、4戒师署名。传戒师、求戒者及受戒场所均为不同的寺院,亦可得知此次传戒法会为敦煌佛教教团共同参与而举行。

菩萨戒的授受仪轨与具足戒不同,具足戒的戒坛成立,需十位现前清净大德及白四羯摩方得举行。菩萨戒为大乘戒,上求佛道,下化众生是菩萨道实践的主要内容,果证菩提是菩萨的目标,即觉行圆满,而利他的同时完成自利,即自觉觉他。所以菩萨戒得戒和尚为本师释迦牟尼佛;文殊菩萨为羯摩师,弥勒菩萨为教授师;十万诸佛为证戒师,十方诸大菩萨为同学伴侣。文殊菩萨位居一切菩萨之首,是智慧的象征;弥勒菩萨是未来于此娑婆世界成佛;三师七证所奉请的均为诸佛菩萨,这是菩萨戒有别于具足戒的一大特色。《梵网经》卷下载:“若佛子,佛灭度后,欲以好心受菩萨戒时,于佛菩萨形像前自誓受戒,当七日佛前忏悔,得见好相便得戒。若不得好相,应二期三期乃至一年,要得好相,得好相已,便得佛菩萨形像前受戒,若不得好相,虽佛像前受戒不得戒。若现前先受菩萨戒法师前受戒时,不需要见好相,何以故?以是法师师师相受故,不需好相,是以法师前受戒即得戒,以生重心故便得戒。”[47]《梵网经》将菩萨戒的授受方式分为两种:

1自誓受戒,即连续性的忏悔感得好相,而感得好相是自誓受的前提条件。

2从他受戒,礼请一菩萨法师戒师。

由于《梵网经》轻戒第41条中说,戒师应有二位,历代各家注疏对二师的理解也不相同。圣严法师的解释为,是抄经者将法师误抄为二师[48],最有力度。

《菩萨善戒经》是云:“师有两种,可见;二不可见。不可见者,十方诸佛菩萨僧是,可见者,我身是。于可见不可见师边,是人得戒竟。”[49]法藏《梵网经菩萨戒本疏》卷6中有“遥请本师释迦牟尼等为和尚,亲请传戒师为舍梨。”[50]慧思在《授菩萨戒仪》中亦有,“夫受大乘戒法,先教请传授菩萨戒师一人请引。”[51]上引资料都证明现前的菩萨戒师仅一人而已。昙无谶在为道进授菩萨戒时亦说:“善哉善哉,已感戒已。吾当更为汝作证,次第于佛像前为说戒相。”[52]

而《菩萨缨络本业经》卷下则将受戒法分为三种:“受戒有三种受,一者诸佛菩萨现在前受,得真实上品戒,二者诸佛菩萨灭度后,千里内有先受戒菩萨者,请为法师教授我戒。我先礼足,应如是语,请大尊者为师授予我戒,其弟子得正法戒,是中品戒。三佛灭度后,千里内无法师之时,应在正法菩萨形像前,胡跪合掌自誓受戒。应如是言,我某甲白十方佛及大地菩萨等,我学一切菩萨戒者,是下品戒。”[53]《菩萨缨络本业经》的三种授受法与《梵网经》无太多差别,只是将三种方法区分为三品。

S.2851《菩萨十无尽戒牒》中的传戒法师为智广,据《辰年牌子历》及дx1330x《申年大云寺牒》、P.3396《大云寺诸僧田土历》得知,智广俗姓罗,系大云寺僧,曾任大云寺寺主。我们在《敦煌的寺院组织》一节中对寺院三纲进行了考察,寺主多为戒德冰霜的大德耆宿担任,尤其在律仪上能严谨毗尼,堪为众师者。由大云寺的寺主任菩萨戒师,直接反映了智广本人在敦煌佛教教团中所享有的声誉。内律中对菩萨戒师的资格及求戒者的审查亦有明确的规定。《梵网经》与《地持经》中规定,为他人作菩萨戒师者,必须持戒清净,善解律典,精通三藏。其中《优婆塞戒经》中的规定最为严格。如,“应令是人满六月日,亲近承事出家智者。智者复应至心观其身四威仪若若知是人能如教作,过六月已,和合众僧,满二十人作白羯摩。大德僧听,是某甲今于僧中乞受优婆塞戒,已满六月中净四威仪,至心受持净庄严地,是人丈夫具男子身,若僧听者僧皆默然,不听者说。僧若听者,智者复应作如是言:善男子,谛听谛听,僧已和合听如受持优婆塞戒”[54]。对求戒者进行为期六个月的考查,并通过二十位僧侣的羯摩作法方得授受。而求戒者妙德的名字,据《辰年牌子历》的第41行记载,知其为普光寺的尼众[55]。

S.2581又将菩萨戒十重戒的戒相一一列出。十重戒的条目,各种戒本中的记载也不完全相同,其中梵网经及缨络经的戒相一致,而S.2581戒牒中的内容与梵网、缨络的戒相相符。斋日试戒不通者,罚17人供的规定,又向我们透露了敦煌寺院于半月进行布萨的消息,而对试戒不通者给予处罚的硬性规定,并不见于《梵网经》。如《梵网经》轻戒第37条说,“若布萨日,新学菩萨半月半月布萨,诵十重四十八轻时,于诸佛菩萨形像前,一人布萨即一人诵,若二人、三人至百千人,亦一人诵。诵者高座,听者下座”[56]。斋日所指应是半月布萨日,而不应是八关斋戒的斋日,八关斋戒仅是在家檀越的于斋日的二十四小时所受持。况且,此件文书中的受戒者妙德为普光寺的尼众,因此斋日试戒或许是敦煌佛教教团在实践大乘菩萨戒时所采取的一种变通方式,即于布萨日,除说戒之外,另对新戒菩萨戒者进行口试戒相。

S.1780《某元年沙州龙兴寺授有相等菩萨戒牒》:

1、弟子有相于元年建未月七日申时,于沙州龙兴寺受菩□□(萨戒),

2、释迦牟尼佛为和上,

3、文殊师利菩萨为羯磨阿阇梨,

4、当来弥勒尊佛为教授师,

5、十方诸佛为证戒师,

6、十方诸大菩萨为同学伴侣,

7、神卓法师为传戒和上。

8、归依佛不可坏,归依法不可坏,

9、归依僧不可坏,归依戒不可坏,

10、发四弘誓愿,

11、众生无边誓愿度,烦恼无尽誓愿断,

12、佛法无边誓愿学,无上菩提誓愿成。

13、同受戒人:上惠、上智、等心、上仙、惠明、法光、贤明、广自在、妙果、庄严、药上、正无碍、净心、善光和上神卓。

此件戒牒是在龙兴寺所举行的传戒法会上授予有相的菩萨戒牒。在内容组织上为1受戒时间、2三师七证及传戒和尚、3四归依、4发四弘誓愿、5同戒录、6和尚签字。值得注意的是S.1780《有相受菩萨戒牒》与前揭S.2851《菩萨十无尽戒牒》有所不同,取消了十重戒的戒条,亦不见斋日试戒的规定。增加了四归依及同戒录,上面的两件戒牒文书代表了归义军以前的菩萨戒牒式样,并从戒牒的结构上可以看出此一时期敦煌菩萨戒牒的若干特点。

其一,菩萨戒的传授法会由敦煌教团主办,某一寺院具体承办,礼请严谨毗尼的大德耆宿担任传戒和尚;

其二,在所奉请的三师七证上,均以释迦牟尼佛为和尚,文殊师利为羯磨阿阇梨,弥勒菩萨为教授师,十方诸大菩萨为同学伴侣。文殊师利菩萨作为羯摩阿阇梨,在西域诸国的大乘寺院中亦是如此[57]。

其三,四弘誓愿作为菩萨道主要内容,鞭策新戒菩萨精进不懈。同戒录及四归在S.1780《有相菩萨戒牒》中的出现,表明此时的戒牒式样并不统一,这是否与寺院的不同有关,尚不得而知。归义军时期,敦煌佛教教团在僧官体系等方面都作了调整,戒牒的式样也相应发生变化。这一时期的菩萨戒牒主要有三件[58],与归义军前相比有着明显的差异。如S.4915

《雍熙四年(987)沙州三界寺授智惠花菩萨戒牒》:

1、南赡部大宋沙州三界寺授菩萨戒牒。

2、受菩萨戒女弟子智惠花。

3、牒前件弟子,久慕圣因,志闻妙法。欲悟无为之教,先持有想之心。是故六根净而烦恼尘消。一性真如,轮回路息。伏恐幽关有阻,执此为凭。事须给牒,仍牒知者,故牒。雍熙四年月日授菩萨戒女弟子智惠花牒。

4奉请阿弥陀佛为坛头和尚。

5奉请释迦牟尼佛为羯磨阿阇梨。

6奉请弥勒尊佛为教授师。

8奉请十方诸佛为证戒师。

9奉请诸大菩萨摩诃萨为同学伴侣。

10传戒师主都僧录大师赐紫沙门道真牒。

另外,S.4482《雍熙四年(987)沙州三界寺授惠圆菩萨戒牒》、S.3798《雍熙四年(978)五月二十六日沙州云图寺授清净意菩萨戒牒》在内容上与S.4915完全相同,兹不赘。

上述三件戒牒文书在授受时间上均为雍熙四年(987),分别由三界寺及灵图寺所授。道真此时任敦煌佛教教团的都僧录,僧籍所属是三界寺。而S.3798、S.4482自12行以后残缺,传戒法师不明。但此一时期戒牒,包括八关斋戒戒牒在内均由道真授予来推论,传戒师应为道真。归义军时期的菩萨戒牒在结构式样上已经统一,戒牒的内容与归义军以前相较,则有明显的不同。首先在戒牒之首增加了戒牒文,重点说明求戒者的受戒因缘,并指出了授予戒牒的真正目的,即“伏恐幽关有阻,执此为凭”。这与当时道真本人及敦煌所流行的十王信仰有关,S.147《阎罗王授记经》等十王信仰经典,为道真所常诵持,况且这一类信仰的经典多见于敦煌文书。在吐鲁番出土文书中亦有类似的资料,在延昌四十年(600)《随葬衣物疏》中即有佛弟子生前持五戒修十善可无事通过五道大神及十王的审查[59]。四弘誓愿及十重戒的戒相已经不见,三师七证的名字及顺序也发生了变化。在S.2851、S.1780的戒牒中,释迦牟尼佛为得戒和尚,文殊师利菩萨为羯摩师,弥勒菩萨为教授师,并且这是根据菩萨戒的内容所确定。但在S.3798、S.4482、S.4915戒牒中则以阿弥陀佛为坛头和尚,释迦牟尼为羯磨阿阇梨,弥勒菩萨为教授师。在这里突出阿弥陀佛的地位,而常在西域及归义军以前戒牒中任羯摩阿舍梨的文殊师利菩萨的名字已经由阿弥陀佛所取代,这可能与信仰对象的变化有关。现将八关斋戒及菩萨戒牒中三师七证名称抄录如下:

五、后论

通过以上的讨论,我们可以看出自南北朝以来地持与梵网经的流传情况。菩萨戒经在汉地的普及,无疑推动了佛教中国化的进程,同时亦影响到敦煌。从严格意义上讲,敦煌佛教大乘菩萨戒由地持与梵网两系共同构成。这两系戒律理念是敦煌佛教大乘精神的源头,盛行于僧俗两界。对教团来说,羯摩作法、布萨法等是教团律仪行事;对普通的受持者则成为圆成菩萨道的重要途径。

敦煌佛教菩萨戒的授受仪轨,在综合地持与梵网的基础上,形成了以制旨本系内容为主,并间有禅宗的授受仪轨。与当时汉地最大的不同为中原的佛教宗派几乎均有独立的戒仪体系,而菩萨戒授受仪轨在敦煌地区所接受的只是某个体系的影响,尚未形成独自的体系。

敦煌的菩萨戒牒在内容结构上的变化,反映了不同时期的特点。在所奉请的三师七证上,均以释迦牟尼佛为和上,文殊师利为羯磨阿阇梨,弥勒菩萨为教授师,十方诸大菩萨为同学伴侣。四弘誓愿作为菩萨道主要内容,也出现在戒牒上。同戒录及四归在S.1780《有相菩萨戒牒》中的出现,表明此时的戒牒式样并不统一,而这些都成为归义军以前的菩萨戒牒的特点。

归义军时期的菩萨戒牒在结构式样上已经统一,在戒牒之首,增加了戒牒文。重点说明求戒者的受戒因缘,并指出了授予戒牒的真正目的,即“伏恐幽关有阻,执此为凭”。这与当时道真本人及敦煌所流行的十王信仰有关。

四弘誓愿及十重戒的戒相已经不见,三师七证的名字及顺序也发生了变化。在S.2851、S.1780的戒牒中,释迦牟尼佛为得戒和尚,文殊师利菩萨羯摩师,弥勒菩萨为教授师,并且这是根据菩萨戒的内容所确定。但在S.3798、S.4482、S.4915戒牒中则以阿弥陀佛为坛头和尚,释迦牟尼佛为羯磨阿阇梨,弥勒菩萨为教授师。在这里突出阿弥陀佛的地位,而常在西域及归义军以前戒牒中任羯磨阿阇梨的文殊师利菩萨的名字已经由阿弥陀佛所取代,而这一点亦说明西域流行的文殊信仰对敦煌佛教的影响日趋淡薄,而盛行于中原的弥陀信仰则成为敦煌佛教信仰的主流之一,并直接反映在菩萨戒牒之中。

[1]土桥秀高《敦煌本菩萨戒仪考》,《印度学佛教学研究》8卷1号,1950年。

[2]土桥秀高《戒律之研究》,永田文昌堂,1980。

[3]关口真大《菩萨戒仪·达摩本について》,《印度学佛教学研究》9卷2号,1951年。

[4]柳田圣山《大乘戒经としての六祖坛经》,《印度学佛教学研究》12卷1号,1964年。

[5]小川贯二《敦煌の戒牒について》,《龙谷史坛》1978年号。

[6]田中良昭《敦煌禅宗文献の研究》,大藏出版社,1983年。

[7]竺沙雅章《寺院文书》,载《讲座敦煌5敦煌汉文文献》,大东出版社,1992年。

[8]佐藤达宣《中国佛教における戒律の研究》,木耳社,1986年。

[9]圣严《戒律学纲要》,闽南佛学院,1994年重印版。

[10]诸户立雄《中国佛教教制史の研究》,平河出版社,1990年。

[11]姜伯勤《敦煌戒坛与大乘佛教》,《敦煌的艺术宗教与礼乐文明》,即刊行。

[12]有关昙无谶的研究成果有;汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》第12章《北凉的昙无谶》,中华书局,1983年。布施浩岳《涅槃宗之研究》前篇第2章第3节《昙无谶的传译》,丛文阁,1942年。镰田茂雄《中国佛教史》第3卷,东京大学出版会,1984年。

[13]《出三藏记集》卷8,《大正藏》卷55、59页。

[14]《出三藏记集》卷9,《大正藏》,卷55、64页。

[15]《高僧传》卷2,《大正藏》卷50,336—337页。

[16]境野黄洋《支那佛教史讲话》,490页。

[17]《历代三宝记》卷8,《大正藏》卷49、77页。

[18]望月信亨《佛教经典史论》484页,法藏馆,1946年。

[19]大野法道《大乘戒经的研究》164—165页,山喜房佛书林。1954年。

[20]圣严《戒律学纲要》,253页。

[21]《历代三宝记》卷8,《大正藏》卷49、78—79页。

[22]《出三藏记集》卷11《菩萨波罗提木叉》第9,《大正藏》卷55、79页。

[23]《高僧传》卷2《鸠摩罗什传》,《大正藏》卷50、332页。

[24]《高僧传》卷2《道融传》,《大正藏》卷50、363页。

[25]《高僧法显传》,《大正藏》卷51、857页。

[26]土桥秀高《敦煌的律藏》,《讲座敦煌7敦煌和中国佛教》,243页,大东出版社,1984年。

[27]池田温《中国古代写本识语集录》,大藏出版社,1990年,155、251、321、323页。

[28]《开元释教录》卷19,《大正藏》卷55、689页。

[29]《菩萨戒义疏》卷上,《大正藏》卷40、568页。

[30]《无畏三藏禅要》,《大正藏》卷18,946页。

[31]《楞伽师资记》,《大正藏》卷85,1286页。

[32]关口真大《授菩萨戒仪·达摩本について》,《印度学佛教学研究》9卷2号,1961年。

[33]柳田圣山《初期禅宗史书之研究》149—154页参照,法藏馆,1968年。

[34]田中良昭《敦煌禅宗文献之研究》465页,大东出版社,1983年。

[35]土桥秀高《敦煌本菩萨戒仪考》,《印度学佛教学研究》8卷1号,1950年。

[36][37[38]《菩萨戒义疏》卷上,《大正藏》卷40,568页。

[39][40[41]同上书,568—569页。

[42]诹访义纯《天台疏の制旨本について》,《印度学佛教学研究》21—1。

[43]土桥秀高《戒律的研究》,832—843页参照,永田文昌堂,1980年。

[44]Discriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in the British Museum.by Lionel Giles,London1957,p.208.

[45]失吹庆辉《鸣沙余韵解说》第1部,232页。

[46]土桥秀高《敦煌本受菩萨戒仪考》,《印度学佛教学研究》第8卷,1号。

[47]《梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十》,《大正藏》卷24,1006页。

[48]圣严《戒律学纲要》284页。

[49]《菩萨善戒经》,《大正藏》卷30,1014页。

[50]《梵网经菩萨戒本》卷6,《大正藏》卷40,652页。

[51]《受菩萨戒仪》,《续藏经》1辑,第2编,第10套1册,1页。

[52]《高僧传》卷2,《大正藏》卷50,336页。

[53]《菩萨缨络本业经》卷下,《大正藏》卷24,1020页。

[54]《优婆塞戒经》卷3,《大正藏》卷24,1049页。

[55]竺沙雅章《寺院文书》,《讲座敦煌5敦煌汉文文献》595页。

[56]《梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十》卷下,《大正藏》卷24,1008页。

[57]姜伯勤《敦煌戒坛和大乘佛教》,《敦煌的宗教艺术与礼乐文明》(即刊行)。

[58]唐耕耦、陆宏基编《敦煌社会经济文献真迹释录》第4辑,全国图书馆文献缩微复制中心,北京,1990年。

[59]小田义久《吐鲁番出土の随葬衣物疏について》,《龙谷大学论集》408,1976年。

浙公网安备33060302001427号

浙公网安备33060302001427号